総括レポート

若手からベテランまで連なるロックDNA

過剰な熱気に満ちたVIVA! STAGEに

ジャパニーズロックの真髄を見た

ビバラ4日目は今年一番の暑さに見舞われた。さいたまスーパーアリーナ内はしっかり空調が効いているが熱気で気温はぐいぐい上がっていき、結局、VIVA! STAGEトリのエレファントカシマシが登場する頃にはTシャツは汗でびっしょり濡れていた。とにかく熱いアクトばかりだったから当然と言えば当然。完全復活した2023年のビバラは、最終コーナーを曲がり、フィナーレへ向けて全力で疾走していくのだった。

<君にしか歌えない君にしか歌えない/目の前に何人いようが君の目を見ていたいの>と絶唱する“君にしか”は、ビバラ4日目をはじめるにはうってつけのオープニングナンバーとなった。いや、この曲だけでなく、ハルカミライというバンドの存在自体がロックの希望となって朝っぱらから光り輝いていた。

“ファイト!!”、“俺達が呼んでいる”、“フルアイビール”とまるでひとつの曲のように、一瞬も止まることなく突進する姿は転がる岩のようだし、「時間が余ったから」という理由で急遽“Tough to be a Hugh”、“ファイト!!”、“フュージョン”といったショートチューンを性急に叩き込むのも無軌道で痺れるんだ。“PEAK'D YELLOW”の演奏後なんて、相当手応えを感じたのか最後の曲でもないのにメンバー同士でハイタッチ。

こんなふうに書くと自分らのやりたいようにやってるだけのように映るかもしれないが(別にそれでもいいんだけど)、観客のこともしっかり意識している。「(朝早くて会場に)着くのがギリギリになっちゃった人、よく来たね。おつかれさんおつかれさん」。それは客というよりも、仲間へ向けての労いのように響いた。

中盤のMCで橋本学(Vo)は「(ハルカミライのことを)知ってるヤツらが朝から来るのはわかるけど、知らねえヤツらが来るのはマジで最高すぎるだろ!」と笑っていたが、35分の熱演のあと、「ハルカミライ、ヤバい! 帰ったら絶対聴くわ!」と興奮気味にまくし立てている男子がいた。その気持ち、わかるよ。背後から強烈な照明に照らされて浮かび上がった4人のシルエットは本当に美しかったし、なんだかわかんないけどロックだった。こうやってロックの輪は広がっていく。VIVA LA ROCK4日目は最高の滑り出しを見せたのだった。

<今年はビバラで声が出せるぞ 声が出せる出せるぞ 声が出せるぞ

コールアンドレスポンスで声が出せるぞ 声が出せる出せるぞ 声が出せるぞ

さいたまスーパーアリーナで声が出せるぞ 声が出せる出せるぞ 声が出せるぞ>

というバラクーダ“日本全国酒飲み音頭”の替え歌をSEにして登場したのは打首獄門同好会。彼らはコロナ禍になって真っ先に無観客配信ライブをはじめるなど、不自由な時代における表現を積極的に模索してきたバンドで、ご多分に漏れず、観客の裁量に任される今年のビバラの開催を非常に喜んでいた。しかし、「だからよかったね」では済ませない。観客の自由が制限されている場所は、観客が自由に対する責任を果たせなかったから制限されている、と、会長こと大澤敦史(Gt&Vo)は話し、だからこそお互いの自由を尊重し、お互いが自由を全うできるようにしようと呼びかけた。彼は下手すればもう1曲演奏できたんじゃないかと思うぐらい、この話に時間を費やした。一歩間違えると説教臭くなってしまう内容だが、早い時間帯だからこそ敢えて彼は観客に現状と向き合うように促した。新しいフェスの形を作り上げることは主催者だけでなく自分たちの役割でもある、と強く認識しての行動は称賛に値する。

それと同時に、3人は非常にロックだった。会場の音響設備やPAの技術によるところも大きいのだろうが、それぞれの音が明確に聴き取れた。メタリックかつ、クラシックロックな歪みが美しいギター、躍動するベースライン、ヘヴィでありながらカラッとしたドラム、これらが塊となって鼓膜を刺激する。よく聴けば、彼らの音楽はメタルに分類されても不思議ではない。“死亡フラグを立てないで”で聴くことができるヘヴィなギターリフは非常にメタリックだし、“筋肉マイフレンド”もメタル度が高い。それをここまでキャッチーに3ピース(とVJ)で表現しているのは本当にすごいことだなと、“筋肉マイフレンド”で観客が一斉にスクワットをしている光景を眺めながら思った。

「怪我をするな、最大に楽しんでくれ」という会長の言葉のとおり、“きのこたけのこ戦争”ではウォールオブデスが起こり、ラストの“日本の米は世界一”ではこの時点で一番の大声が上がった。安全とカオスと自由、一見すると相反するものだが、打首獄門同好会はそのすべてを諦めないと宣言し、それをこの35分間で証明したのだった。

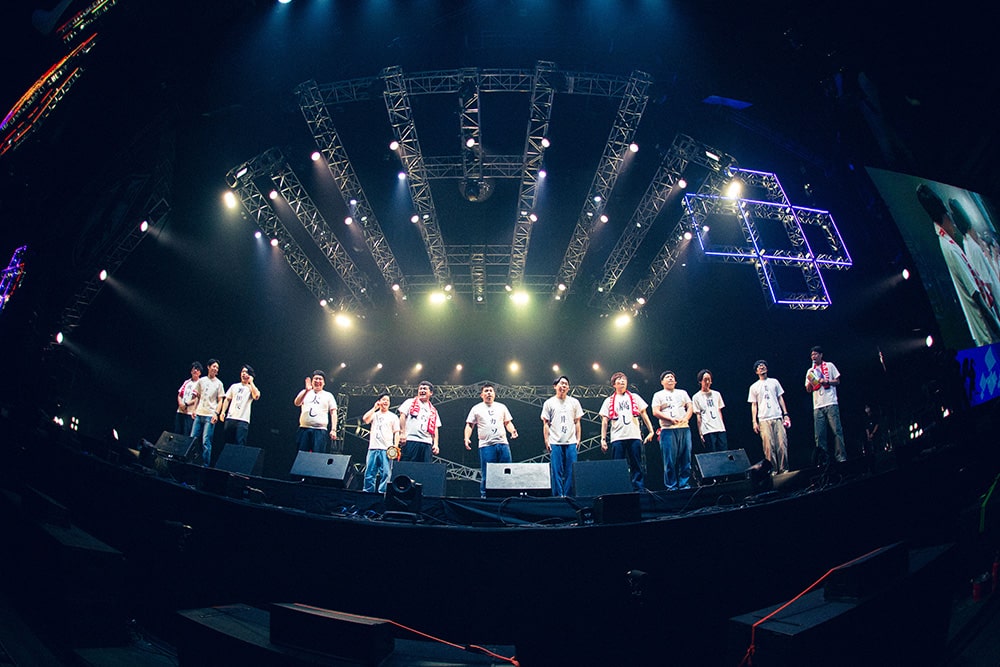

大宮セブンのステージのメインはネタではなく、ゲームコーナーだった。「ミスマッチセリフモノマネ」と「ナンバーワンフラメンコ」という、大宮ラクーンよしもと劇場ではお馴染みの内容だそうだ。「ミスマッチセリフモノマネ」では、答えとなる有名人が言わなさそうなセリフをその人物のモノマネをしながら言い、回答者が誰のモノマネか答えるというもの。大宮セブンチームと対戦したのは、この舞台の直後に出番を控えているヤバTの3人とCHAIのマナ&カナだ。大宮セブンチームはジェラードン・三井寿(かみちぃ)とジェラードン・ピカソ(西本)と囲碁将棋・にぎやかし(根建)が坂上忍のモノマネに挑んだ。三井寿の「オヤジにもぶたれたことないのに」が抜群に似ていたが、回答者の囲碁将棋・後回し(文田)は「島田紳助」と誤回答。

対するゲストチームがトライしたのは『クレヨンしんちゃん』の野原しんのすけ。マナ、カナ、しばたありぼぼがモノマネに挑んだが、マナの「さいたまスーパーアリーナ」がいきなり激似で、大宮セブンの面々から「誰でも一度はやったことあるだろ!」と不満の声が上がる。しかし、回答者のヤバT・もりもりもとは「松浦亜弥?」とすっとぼけ。これにはハロー!プロジェクトオタクのしばたありぼぼから「あやや、ナメんなよ!」とツッコミが入る。その後、真面目に「(クレヨン)しんちゃん」と答えたのだが、大宮セブンチームが「島田紳助?」と先ほどの誤回答を引っ張り出し、笑いが起こった。マヂカルラブリー・野田氏(野田)の「島田紳助はもう吉本じゃないから呼び捨てでもいい」は笑った。

「ナンバーワンフラメンコ」では、お題に対して自分が一番だと思ったら、フラメンコの音楽に合わせて「オーレ!」とステージに向かって振り返るというもの。このゲームにゲストチームから参加したのはthe telephonesの石毛とノブ、ピエール中野、そして鹿野。にぎやかし(根建)の「なんで主催者の鹿野が出てんの?」というタメ口に大きな笑いが起こった。なんかもう、ゲームの内容がどうこうというよりも、各芸人の個性のぶつかり合いとそれにふんわりと対抗するミュージシャンたちの組み合わせの妙が楽しい時間だった。

VIVA! STAGEには先ほどの大宮セブンに続いて、お笑い芸人たちが立った。しかしこちらは川谷絵音率いるガチのバンド、ジェニーハイ。川谷(Gt)、イッキュウ(Vo)、新垣隆(Key)、小籔千豊(Dr)、くっきー!(Ba)という編成。ビバラ初出演だ。STARとVIVA!はステージが隣り合って交互にライブが行われるので、実際は間にヤバTのライブがあったのだが、こういうタイムテーブルの並びはいいなと思う。

4つ打ちのクールなサウンドに合わせてハンドクラップが起こる中、まずは川谷が一人で登場し、自己紹介ラップを披露。“ジェニーハイのテーマ”だ。彼に続いて次々とメンバーが登場し、言葉数多めのラップで自己紹介のリレーをつなげていく。各メンバーが自分の持ち場についてからは“ランデブーに逃避行”をプレイ。ちなみに、筆者は彼らのライブを観るのはこれが初めて。川谷がつくる音楽は間違いないし、イッキュウや新垣というそれぞれのミュージシャンの腕前に疑問を挟む余地はない。しかし、バンドとしてはどうなのか――この疑念と呼んでもいいぐらいの気持ちは一瞬で霧散した。

最もインパクトがあったのはくっきー!のベースだ。存在感がとにかくすごい。楽曲自体は鍵盤をメインに据えたジャジーでハイセンスなポップスなのだが、パンクから強く影響を受けているくっきー!のベースがサウンドの風景をガラリと変えている。すさまじい低音で足元がビリビリ揺れる。かなり暴力的で燃える。洗練された楽曲にいい意味でいびつな変化を加えている。楽器を置き、ダンスとラップで魅せる“ジェニーハイラプソディー”でのトリッキーなラップも強い。すごい人だ。すべてを統率する川谷はステージ上ではあくまでも黒子。個性的なメンバーを前面に押し出すことに徹している。

これだけでも十分だったのだけど、ゲストとしてyamaを迎え入れ、“モンスター”を披露。そして、ラストは“片目で異常に恋してる”。最初の不安はどこへやら、大満足なステージだったのだが、川谷絵音は本当にすごいな。2018年結成とはいえ、コロナ禍もあって満足な活動ができない中でこれだけのバンドを作り上げるとは驚嘆する。

1日も終わりに向かい、観客にも少し疲れが出てくるであろう時間帯に、スタジアムクラスのパフォーマンスで強烈なパンチを食らわしたのはcoldrainだった。1曲目の“VENA”からラストの“FINAL DESTINATION”まで一瞬も気を抜ける時間がなかった。一瞬もだ。このステージにかかわる人間全員、そんな時間を用意する気はさらさらなかっただろう。演奏、ボーカル、照明、映像、その他の演出、すべてにこだわりと情熱が注ぎ込まれていることがありありと伝わってきたからだ。

「What’s up, people!?」というMasatoの第一声直後のバンドインから次元の違う音が鳴っていた。爆音ではあった。しかし、ただ音がデカいというわけではない。ギター2本、ベース、ドラムそれぞれの楽器の音が丁寧に作り込まれいていることがわかったし、それらがひとつになったときの塊感は間違いなく国内トップクラスのものだ。というよりも、世界最前線の音と言ってもいい。

そして、これらの音をボーカルとしてまとめあげたMasatoがすごい。“NO ESCAPE”で顕著だったように、極上のクリーンから極悪なグロウルまで自由に行き来する技術も当然特筆すべきなのだが、それ以上にフロントマンとしての佇まい、覚悟、気迫が違う。“F.T.T.T”では「ビバラ、ギターソロは好きですよね?」というユニークな紹介とともにギターソロにつなげてみたり、「耳で聴いて心で感じて帰ってください」という大切な言葉を真摯に伝えたり、ステージ上ではひと言たりとも無駄なワードを発しなかった。かと言って、それはおそらく準備してきたような言葉だったり、ありきたりなものではなく、その場で感じたことを吐き出していたんだと思う。じゃないと、こんなに心が揺さぶられた理由がわからない。

バンドだけでなく、全曲分用意された映像も練りに練ったものだったし、照明やフレイマーにもハッとさせられる場面が多数あった。今のcoldrainはバンドとしてはもちろん、チームとしても最強なんじゃないだろうか。

ヘヴィミュージックの世界はどうしても欧米のバンドが牽引しがちで、そこでのトレンドを意識しがちだが、そんなものは関係なく、自分たちの信じるヘヴィミュージックの道を極めんとする姿勢に胸を打たれた。スピーカーを通じて耳にした音は、その想いのすべてが形となったもの。このバンドは一体どこまで行くんだろう。まるでワンマンライブのような40分のあと、しばらく脳の痺れが取れなかった。

VIVA! STAGE4日目のトリを飾ったのはエレファントカシマシだ。あちこちで興奮気味な歓声が上がる中、メンバがゆっくりとステージに姿を現し、宮本浩次(Vo&Gt)は「いぇい、よろしく」と簡単に挨拶。そして、あの扇情的なギターリフが聞こえてくる。“ドビッシャー男”だ。最初は正面をキッと睨みつけながらスタンドマイクで歌っていたが、2サビの途中でいきなりマイクを取り、グッと前へと踏み出し、フロアを指差して歌う。アウトロでは石森敏行(Gt)に向かって指で「行け! 行け!」と促す。もう、この光景だけでたまらん。

“デーデ”ではずっと背負っていたギターをステージ床に置いて、ステージ前方ギリギリまで身を乗り出してハンドマイクでがなり、“星の砂”では、エレカシファンには「男椅子」としてお馴染みの折りたたみ椅子の座面に右足、背もたれに左足を置くというどう見ても不安定な体勢で歌い、大声を上げて笑い、「ぶー」と口で屁をひねり出す。無軌道で危うく、ロックだ。

実は筆者は、彼らのライブをしっかり観るのは1998年にあった日比谷野音公演以来なのだけど、なんだろう、印象が変わらない。もちろん、細かい変化はたくさんあるだろう。しかし、自分にとってはあの頃と変わらない存在だ。次の瞬間に何が起こるかわからないヒリヒリ感は、「ロックってこうだよな」と思い出させてくれる。

もちろん、演奏もすげえ。“珍奇男”のアウトロのひりついた空気は若手バンドにはなかなか出せないものだったし、“so many people”の中盤以降の展開もすさまじいものがあった。理屈では説明がつかないけどとにかくすごいという演奏はそう味わえるものではない。

MCでは途中まで言いかけて止めていたが、どうやら宮本はペース配分を考えずに全速力で突っ走ったようだ。1981年結成のバンドのボーカルがこれなんだから最高に痺れるじゃないか。それでも彼は「みんなのおかげでいい歌が歌えた」と言った。実際は、息が切れる場面があったり、リズムがズレる場面もあった。しかし、だからってそれがいい歌ではないという理由にはならない。だって、あの場にいたみんな、心が燃えたでしょう? もちろん、エレファントカシマシは技術の高いバンドだ。だから40年以上も活動が続いているのである。しかし、技術以上に燃えたぎっている魂があるからこそ、誰にも真似のできないロックを鳴らし続けることができるんだ。ロックのあるべき姿をVIVA! STAGE4日目のラストに4人は堂々と見せつけてくれた。それはすごくうれしいことだった。

テキスト=阿刀“DA”大志

撮影=小杉歩