総括レポート

星野源が8年ぶりにビバラに帰還!

それぞれが自分の踊り方で踊る

自由空間となったSTAR STAGE

STAR STAGE2日目のトップバッターは、VIVA LA ROCK初登場にしていきなりメインステージに立ったimase。昨年“NIGHT DANCER”が韓国を起点に世界中のリスナーを魅了した時代の寵児を一目見ようと、午前中から多くのオーディエンスが集まり、imaseの登場を待ちわびた。

キーボードの松本ジュン、ギターのモリシー(Awesome CIty Club)、ベースの林あぐり、ドラムのBOBOというサポートメンバーがイントロダクションを奏でると、ステージに駆け込んで来たimaseが「楽しむ準備できてるかーい? 踊ろうビバラ、後ろの方もー!」と呼びかけ、“Nagisa”でライブがスタート。軽快にステップを踏みながらステージを広く使うimaseのパフォーマンスは有観客での初ライブが約2年前とは思えないほどすでに堂に入ったもので、トレードマークのハイトーンボイスも実に伸びやかだ。

「VIVA LA ROCK、本日初出演です」と挨拶をして、コール&レスポンスをすると、“ユートピア”では跳ねるビートに合わせてクラップが場内を包み、曲タイトル通りのユートピア空間を作り出す。続く“Shine Out”はEDM的な大バコ仕様のダンストラックで、スタジアムモードのさいたまスーパーアリーナにぴったりだし、imaseのキャリア的にもライブ経験を積んで来た今だからこそ発表できた曲だと言えよう。TikTokで人気を集め、imaseが世に出るきっかけとなった原点の一曲“Have a nice day”がリアルに集った大観衆の前で披露される様子は実に感動的で、アウトロでメンバー紹介をし、最後に紹介したモリシーのエネルギッシュなギターソロに嬉しそうに寄り添うimaseの姿もとてもいい。

「さいたまスーパーアリーナは人生で初めてライヴを観た場所」と思い出を語った後に披露されたファーストアルバム『凡才』に収録の新曲“LIT”は、松本もギターを弾いてのツインギター編成で演奏されるアッパーなロックナンバーで、この曲はまさにロックフェス対応のキラーチューン。さらにディスコティックな“Happy Order”でラップも織り交ぜながら盛り上げると、「最後の曲だぜ、みんな踊れるかーい!」と呼びかけてラストに披露されたのはもちろん“NIGHT DANCER”。会場全体がユラユラと踊り、最後はimaseがジャンプを決めてライヴが終了。曲調もビートも歌声もステップもMCもとにかく軽やか。時代と踊るimaseを体現するステージだった。

2番手に登場するのはVIVA LA ROCK常連の秋山黄色。2019年の初出演以降、2020年のオンライン開催も含めて今年で6年連続の出演で、STAR STAGEには2年連続での出演となる。“アイデンティティ”からスタートしたこの日のライヴはベースの藤本ひかりとドラムの矢尾拓也との3ピース編成で行われ、ソリッドかつタイトな演奏が秋山のエモーションをさらに研ぎ澄ませている印象。しかし、“SCRAP BOOOO”のようなスタジアムモードにぴったりのスケールの大きな一曲も3人で表現できてしまうのはバンドの実力があってこそで、秋山のシャウトも痛快に響き渡る。

「もしかしてだけど、おまえら寝起きか? みんな元気?」と呼びかけて、イエー!という声援が返ってくると、「ノー、いくよ」と言って、イエーーーー!というスクリームを決める秋山は今日も快調。そして、今年からビバラのプロデューサーになった有泉とのエピソードを語り、「ライヴにはただ単に演奏してみんなと騒ぐ、それ以上の意味があったりします」と話して、「このVIVA LA ROCK1回で鹿野さんが積み上げて来た10回、全部ひっくり返してしまいましょう!」と呼びかけて始まったのは、疾走感たっぷりの“スライムライフ”。ラスサビの前で一度止まり、「簡単にラスサビいかないから」と笑って、「演奏するのも楽しいんだけど、いつもみんなの声を聴きに来てる。君たちがいるから歌えるわけ。他になんもいらんわ。ありがとな、いつも」と感謝を伝えると、さらにボリュームを上げた声量で<何もいらない いらない>と歌い続けた。

テクニカルなリフが特徴の“やさぐれカイドー”でも再び大サビの前で止まると、VIVA LA ROCKではアーティストごとに楽屋に主催側からメッセージが届くというエピソードから、「前説でアガるのは結構なんですけど、日和っちゃダメ。みなさんもです。ライブでは日和っちゃいけません。びびっちゃいけません。俺は毎年毎年いつもと変わらず、去年の自分を超えるためにここに来ております。そして、去年を超えたお前らの声を聴きに来てるんだけどわかるかな!」と叫び、大サビに突入すると、ステージもフロアもこれがラストナンバーかのような盛り上がりを見せる。

もちろんまだまだライブは終わらず、ストランドバーグのヘッドレス変形ギターからエレアコに持ち替えてのミニマルなダンスチューン“Caffeine”でフロアを揺らすと、ラストはゲームオマージュを多数盛り込み、ビッグな4つ打ちとパンキッシュなパートが交互に訪れる最新ナンバー“ソニックムーブ”を演奏。2番のAメロの<生きていたってもう これ以上に良い事なんて起こりません>を<今日のビバラより良い事なんて起こりません>と変えて歌い、「サンキュー、VIVA LA ROCK!」と感謝を告げ、ステージ上をのたうち回りながらノイズをまき散らしてライヴが終了。来年もまたでかい声とでかいギターと、今日の秋山黄色を超えた秋山黄色を見せてくれよな。

3番手は2015年以来、実に9年ぶりのVIVA LA ROCK出演となるペトロールズ。リハから「もうこのままやりますよ」と始まったライヴの1曲目は“TANOC”。ミラーボールが光り輝くステージで、長岡亮介(Gt&Vo)、三浦淳悟(Ba)、河村俊秀(Dr)の3人による削ぎ落とされたアンサンブルが微熱くらいの温度感のグルーヴを生み出し、河村のクラップスタックの音をアクセントに、ミニマルなダンスミュージックのような聴き心地がとにかく気持ちいい。9年前のビバラでも演奏されている定番曲“表現”は経年を重ね、深みを増した演奏と歌声が2024年のペトロールズを体現していた。

「9年ぶり2回目です。よろしくお願いします」という挨拶から、“Talassa”は長岡のワウを効かせた単音フレーズと、小気味よく鳴らされるクリーントーンの刻みの対比が鮮やかで、“KAMOME”でもやはりクリーントーンでギターをかき鳴らす。この10年はネオソウルギターの流行やホームレコーディングの伸長でクリーントーンのギターが再定義され、ジョン・メイヤーが再評価されたり、トム・ミッシュが新たなギターヒーローになったりしたが、日本におけるその立ち位置は長岡亮介だと改めて感じる。2023年のツアー時にこれまで同様CD限定で発表された“No”は反復されるキメの中で3人のスキルが光り、特に河村の緩急を利かせたプレイが抜群だった。

ラストは人気曲の“雨”から“Fuel”という鉄板の流れでフィニッシュ。流麗なアンサンブルやコーラスの美しさと楽しさは今も色褪せることなく、「来ていただいてありがとうございました。地味ですいませんでした」と話したあとに、最後の“Fuel”でド派手にギターソロを弾き倒し、「ラララララ」「ヘイ!」をオーディエンスに促して、「ビバラの声、いいですね」と笑顔を見せたのも印象的。「以上です。ありがとうございました」の一言で締め括られると、場内からは大ボリュームの拍手が贈られ、「地味ですいませんでした」という言葉の裏側にある、3人の音だけでさいたまスーパーアリーナを揺らすことのかっこよさをしかと受け取るステージだった。

2日目のSTAR STAGE、後半戦はニューアルバム『((ika))』をリリースしたばかりのTempalayから。一曲目はアルバムの実質的なオープニングナンバーでもある“愛憎しい”からスタートし、小原綾斗(Vo&Gt)の変調されたボーカルとバックライトによる荘厳な雰囲気の中で、まずは生々しいバンドサウンドをエネルギッシュに鳴らす。そこから藤本夏樹(Dr)がシームレスに4つ打ちへと繋げると、Tempalay流のダンストラック“NEHAN”へ。この日のサポートはベースの榎元駿(ODD Foot Works)、ギターのOCHAN(NIKO NIKO TAN TAN)に加え、パーカッションに松井泉が参加してリズムに厚みが増し、フィジカルの面で大きく作用していたように思う。

Tempalayらしいエキゾムードが漂う“ああ迷路”ではAAAMYYY(Key&Cho)のコーラスが楽曲のポップさを引き立て、スクラッチをフィーチャーした“Booorn!!”ではヒップホップ的なグルーヴを聴かせたりと、サイケデリックロックを軸としつつもアレンジの引き出しの広さを見せるTempalayの楽曲はやはりラジカルで楽しい。「名前だけでも覚えて帰ってください、というスタンスで今日はやってます。最後まで楽しんで帰ってください」という綾斗の一言を挟むと、AAAMYYYとのデュエットとエレピでムーディーな雰囲気を生み出す“預言者”のような音数を絞った曲は特にパーカッションの存在感が際立ち、<生き恥かいて歌うんです BGMじゃないわ>という歌詞に綾斗の表現者としての矜持が滲む。ベースリフの反復とパーカッションによるイントロから、二胡が入ってきてエキゾムードを盛り上げる“今世紀最大の夢”のチルな弛緩ムードもまた心地よく、朝からフェスに参加している人たちの心と体に染み入ったに違いない。

Tempalayの楽曲の背景に死生観があることが明確に伝わり、彼らの楽曲の中でも特に美しさが際立つ“そなちね”では、最後にその陶酔感をぶち壊すかのごとく綾斗が絶叫し、ラストは“ドライブ・マイ・イデア”のトライバルでバウンシーなビートで締め括り。フェス仕様というよりもニューアルバムの曲を軸に現在のモードを試運転するような印象もあり、だからこそリリースツアーと、その先に待つ初の日本武道館公演に期待が募るようなライヴでもあった。

2日目もいよいよ終盤戦、STAR STAGEにはindigo la Endが登場。オスカー・ジェロームの“Easier”をSEにサポートを含む6人のメンバーが姿を現すと、“ダビングシーン”からライブがスタート。indigo la Endは今年の4月でメジャーデビュー10周年を迎え、“ダビングシーン”はメジャーデビュー作『あの街レコード』の収録曲。<またこのシーンが 再生された>という歌詞に何度も出演してきたビバラの記憶を重ねているのか、もしくはフェス映えのする曲で始めようという意図があったのか、正確な理由はわからないものの、川谷絵音(Vo&Gt)のパフォーマンスはいつも以上に熱が入っている印象で、サビではフロアから一斉に手が上がる。

ライヴ前半は比較的キャリア初期のフレッシュな楽曲が続き、“さよならベル”も“雫に恋して”も当時の楽曲の特徴だった長田カーティス(Gt)の弾く裏メロの印象的なフレージングが際立ち、“雫に恋して”ではミラーボールの光が窓ガラスに張り付いた雫のよう。耳に残るウィンドシンセが印象的な“夜風とハヤブサ”では後鳥亮介(Ba)のファンキーなスラップベースが楽曲をリードし、川谷はハンドマイクで体を揺らしながらオーディエンスに歌いかけていく。

ここから雰囲気は一転、ノイズとともに佐藤栄太郎が手数多くドラムを乱打すると、indigo la Endの楽曲の中で最速の部類に入るシアトリカルなロックナンバー“実験前”を投入し、再び佐藤栄太郎(Dr)の激しいドラムソロからアウトロではトランス状態でノイズをまき散らす。このオルタナ感もindigo la Endの大きな魅力だ。「新曲やってもいいですか?」と言って披露されたのは4月に配信されたばかりの“心変わり”。音数を絞ったアレンジに巧みな転調を盛り込み、川谷らしいファルセットを聴かせるポップナンバーが、indigo la Endの現在の開かれたモードを伝えていた。

「毎年呼んでいただいてありがとうございます」という挨拶から始まったMCで「星野源さんと同じ日ですごくうれしいです」と話し、「夏の曲をやります」と言って披露された“夏夜のマジック”では「ビバラ、踊りませんか?」という呼びかけに対して一斉に手が上がり、フロアに一体感が生まれていく。ラストは“名前は片想い”で場内がクラップに包まれてライブが終了。バンドとしてのスタンスは10年前から一切曲げぬまま、幅広い世代・幅広いリスナーに愛されるようになったことを実感すると同時に、12月に初の横浜アリーナ公演を控え、ライヴバンドとしての充実期を迎えていることも強く感じさせる、素晴らしいステージだった。

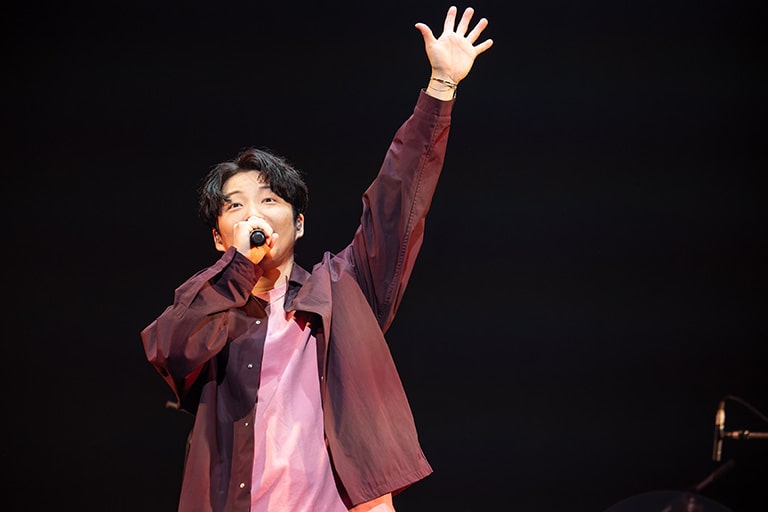

星野源がVIVA LA ROCKに帰ってきた。前回の出演はこの日と同様にSTAR STAGEのヘッドライナーを務めた2016年なので、実に8年ぶりの出演となる。そもそも星野はコロナ禍以降はライヴの数をかなり絞っていて、昨年はSUMMER SONIC内で自身がキュレーションを担当した「So Happy So Sad」に登場したり、所属レーベルのフェス「LIVE the SPEEDSTAR」に弾き語りで出演したりはしたものの、ここ数年の単独ライヴはファンクラブ限定だった。2023年の10回目の記念開催を経て、11回目というビバラの新たな始まりに花を添えるアーティストとして、彼ほどの適任は他にいないと言っていいだろう。

数時間前にペトロールズとして同じステージに立っていたギターの長岡亮介(ペトロールズの時は縛っていた髪を下ろしてる)とベースの三浦淳悟、そしてキーボードに櫻田泰啓、ドラムに伊吹文裕、サックス・フルートに武嶋聡というバンド編成で“桜の森”の演奏が始まると、ジャズマスターを持った星野が大歓声とともに登場してライヴがスタート。“SUN”のイントロでさらに大きな歓声が起こると、ステージ上には巨大なミラーボールが回り出し、ここまでのフェスの空気が一瞬にしてワンマンのような雰囲気に変容したのは、星野源が文字通りのスターであることの証明だ。

「本日のトリを務めさせていただきます。うれしい」と挨拶をして、メンバー紹介をすると、「僕のライヴに初めて来る人も多いと思うんです。僕のライブはできるだけ自由に踊っていただきたい。これ(手を上げる動き)一体感あってすごくいいんだけど、この時間だけ一回やめてみよう。自分の踊り方で、自由に。マジで1ミリも恥ずかしくないから」と話すと、「メロウに踊れる曲を」という紹介から、“Pop Virus”を披露。武嶋のサックスがメロウなムードを演出すると、曲に合わせて星野自身が自由に身をくゆらせ、オーディエンスも手を振る人、クラップをする人、踊る人、体を揺らす人と思い思いに楽しむ光景が広がる。フェスで演奏されたのは初と言う“喜劇”でも、ジャズ×ヒップホップ以降のグルーヴで横揺れの心地よい波が生まれていた。

長岡のギターから始まったのはトム・ミッシュとのコラボレーションによる“Ain’t Nobody Know”で、武嶋のフルートが親密なムードを作り出し、アウトロのギターソロも実にクール。そして、この日初披露されたのが、オードリーの若林とともに出演したNetflixの『LIGHTHOUSE』のために制作された“仲間はずれ”。伊吹がここまでの繊細なドラミングから一点パワードラムを叩き、シンセのフレーズもキャッチーな非常にライブ映えのする一曲で、今後ライヴの重要なレパートリーのひとつになりそうだ。

「来年でちゃんと歌い始めてから15年くらいなんですけど、この曲は25歳くらいの時に家で一人で書いた曲で、その時はただ勝手に作って、六畳一間の木造アパートで、空に向かってやってました。この曲をライヴで歌うとホントに不思議な気持ちになって、何万人の中で歌えることの幸せと人生の奇妙さをいつも考えながら歌っていて。ただひとりぼっちで歌ってた自分が相変わらずここにいてですね、今も一人で暗い部屋で曲を作っていて、あんま変わんないなと、もっと成長したいなと思ったりもして」と話し、「いろんな意味で、原点の曲を歌います」と言って披露されたのは“くせのうた”。星野の弾き語りから始まり、途中からはバンドとともにしっとりと歌が届けられた。

「一緒に歌ってもらいたいところがある、そういう曲を2曲続けてやったら最後の曲です」「特に2曲目はすごいひさしぶりにやる」と話し、まずは“ドラえもん”が披露され、<どどどどどどどどど ドラえもん>を合唱すると、伊吹のカウントからあの聴き馴染みのあるイントロが流れ出し、“恋”がスタート。これはもう、文句なしの大盛り上がり! この曲でも手を振る人、クラップをする人、飛び跳ねる人、恋ダンスを踊る人と、オーディエンスも自然とそれぞれの楽しみ方をしていた印象で、星野も「みなさん素晴らしいです! 大好き! 自由にやってね」と嬉しそうな顔をして、アウトロで一瞬恋ダンスを披露するサービスに大きな歓声が沸き上がる。ラストは“Hello Song”でみんなで手を振り合い、「はじめましてのあなたも、ひさしぶりのあなたも、また会えたら笑顔で会いましょう!」という言葉で本編が締め括られた。

アンコールでは「自分のライヴは最後に新曲をやるけど、今日はフェスなので古い曲をやります。ぜひ自由に踊って、歌ってもいいし、叫んでもいいです」という言葉に歓声が起こると、そのままコール&レスポンスをして、「気持ちよすぎる。こういうことあんまりやってなかったけどこれからやります」と笑う一幕も。そして、「こういうお祭りはいいよね。世の中、本当に地獄じゃないですか。いつまでたっても戦争はおわんねえし、円安だし、嫌なことばっかり起きるし、みんなもそうでしょ? みんなもしんどい中、楽しいことを一個一個たぐり寄せて生きてんだろ? だから最後のこの一曲を楽しもう」と伝えて、“地獄でなぜ悪い”で大団円。最後にもう一度コール&レスポンスをして、「イエー!って言えー!」も飛び出し、「大好きです!」の一言を残してライブが終了。間違いなく、どこよりも自由なフェス空間がそこにはあった。

テキスト=金子厚武

撮影=釘野孝宏